DeepSeek绝对应该融资!

原创 一蓑烟雨 | 2025-02-25 13:11

【数据猿导读】 在笔者看来,无论是从DeepSeek自身发展的角度,还是从推动中国产业智能化升级的角度,DeepSeek都应该融资。

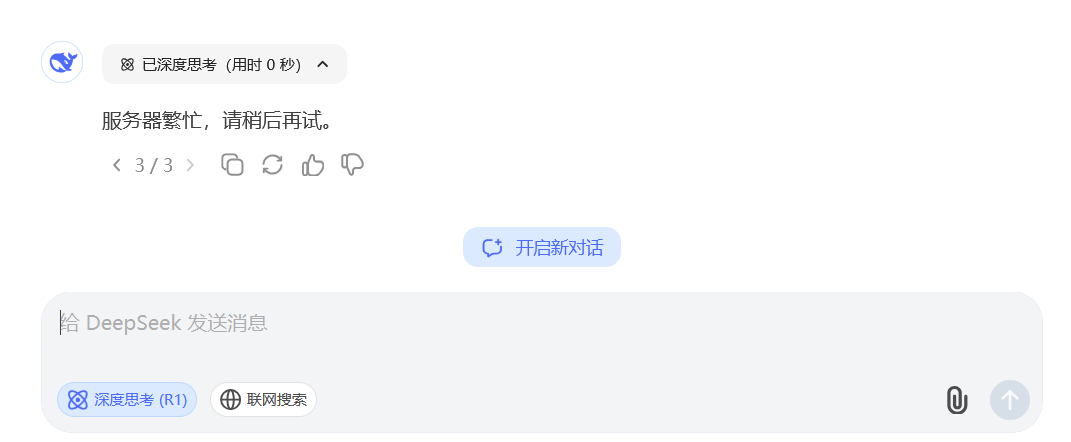

你是不是也经常有这种感受:每一次打开DeepSeek,都仿佛在与一位疲惫的同行对话。当我迫不及待地输入问题、期待得到深度分析时,十次有九次,我都只能面对一个冷冰冰的“服务器繁忙”提示。

这已经不再是偶尔的状况,而成了我使用DeepSeek时几乎固定的“体验”。曾几何时,我们对AI工具的期待是即时响应、无缝互动,但DeepSeek的服务器经常陷入瓶颈,似乎总在关键时刻掉链子。

对比之下,OpenAI的ChatGPT则显得相当稳健。即使面对全球数亿用户的访问压力,ChatGPT依然能保持较为流畅的服务体验。可以说,这两者之间的差距,不仅仅是技术的差异,更是背后资金支持的天壤之别。

为什么一个在同一赛道上奋力奔跑的中国AI企业,竟然会陷入这么频繁的技术崩溃?是技术的极限,还是资金的瓶颈,抑或两者兼有?这些问题促使我开始思考,DeepSeek是否已经陷入了一个资本困境,它的下一步会如何走?

近期,媒体上不断爆出DeepSeek融资的传闻。当这些新闻浮出水面,DeepSeek方面迅速辟谣,声明“不融资”。然而,关于DeepSeek融资的声音却始终没有消停。看似坚定的“不融资”姿态,背后究竟是深思熟虑的战略决策,还是为了掩盖某些隐忧?

事实上,DeepSeek的这种“不融资”态度,无论是在业内,还是在资本市场,都引发了广泛的讨论。如今,全球AI产业早已进入了资本竞赛的关键阶段,OpenAI、Anthropic等顶尖AI公司频繁进行融资,资金在产业布局中的角色愈加重要。它们不惜重金招揽顶级技术人才、购买超级计算资源,甚至在人工智能芯片上投入数百亿美元,以确保在这场没有终点的赛跑中占据有利位置。

在笔者看来,无论是从DeepSeek自身发展的角度,还是从推动中国产业智能化升级的角度,DeepSeek都应该融资。

含着金钥匙出生,就不差钱?

DeepSeek,这个中国AI界崛起的年轻力量,其背后所依赖的资本来源,注定使它走上了一条与许多AI公司截然不同的道路。它并不是一个典型的创业公司,起初也未得到传统风险投资的青睐,而是由幻方量化这个私募基金孵化出来的。

对于大多数AI公司来说,资本的支持几乎是他们成功的命脉,而DeepSeek的特殊之处在于,它从一开始就拥有了充裕的资本,但这份资本却带来了与技术发展的深刻矛盾。

量化基金,其核心投资理念是“高风险、高回报”。AI,尤其是大模型领域,几乎是一个“永远在烧钱”的产业,技术更新换代速度极快,投入的资金需要长期、持续不断地增长。相比之下,量化基金的运作模式更倾向于短期内获取快速的回报,而非为未来数年的技术创新进行巨额投入。

AI的投资回报周期,远远超出了量化基金所能承受的时间范围。这样的矛盾,直接导致了DeepSeek的两难境地:在资金的运作上,幻方量化希望看到较快的回报,却无法承受AI研发所需的“烧钱”模式。

量化基金注重的是短期内的盈利性回报,目标明确、收益可预测。然而,AI领域却充满了不确定性与长期投资的需求。

从DeepSeek所依赖的幻方量化的投资策略来看,它更多关注的是如何在短期内利用资金创造最大化的收益,但却无法提供足够的资金支持DeepSeek进行持续、长期的技术积累与创新。如果DeepSeek继续依赖这种资本模式,未来的技术突破将始终受限于短期回报的压力,根本无法像OpenAI那样,依托于强大的资金流,进行大刀阔斧的技术创新。

更强模型的训练、人才团队建设,每一项都需要钱

曾几何时,DeepSeek以其独特的“低算力、低成本”优势脱颖而出,这种技术上的“轻装上阵”曾让它在与OpenAI这样的行业巨头的竞争中占得一席之地。通过创新的架构设计,DeepSeek以更低的算力成本实现了与大模型的正面较量,这一举措也曾一度让业内为之一震。然而,随着技术的飞速进步和市场需求的指数级激增,更多的算力需求也不可避免。

早期的低成本模型能够带来一时的竞争力,但当技术突破积累到了需要更强大算力支撑的阶段,DeepSeek便可能开始感受到来自资金的逼迫。每一次的服务崩溃,每一次的无法响应,背后都是算力短缺和深刻的资金问题。

你是否注意到,DeepSeek自豪于“低算力”的背后,正是一种无法逃避的焦虑——在算力需求急剧上升时,它依然无法突破资金的局限。而与此相对的是OpenAI,那些拥有数百亿资金支持的巨头,它们的计算资源像洪流一样源源不断地支撑着技术的快速迭代。这种差距,早已不单是技术的差距,而是资金上的鸿沟。DeepSeek技术再强,也无法躲避这条“烧钱”的路。

大模型训练的最大隐患在于,它背后对算力的需求几乎是指数级别的递增。DeepSeek虽然通过技术路线节省了一部分算力,但随着模型的不断壮大,它的计算需求还是会以惊人的速度上涨。没有资金的支持,DeepSeek在这场“算力战”中根本无法应对不断升级的竞争。

此外,资金短缺还可能引发人才问题。今天的DeepSeek,团队规模仅为百余人,虽然在AI领域已经算得上一个较为精悍的团队,但在人才争夺愈发激烈的市场环境中,这个规模显然是不够的。在没有足够的资金支撑下,它不仅无法扩张核心技术团队,连最基本的人才稳定都成了问题。试想一下,当其他公司开出几倍的薪资,会有多少人能经受住诱惑?届时,DeepSeek可能会面临严重的人才流失问题。

一旦人才开始流失,技术积累的优势便可能慢慢瓦解,最终陷入停滞。你可能觉得这只是“一个小小的缺口”,但历史上无数企业的失败告诉我们,这种看似不起眼的裂缝,往往会迅速蔓延,最终摧毁企业的竞争力。

算力短缺问题,已经刻不容缓了

作为一个重度依赖DeepSeek的用户,我已经麻木了对“服务器繁忙”的提示做出的反应——每次高峰期,几乎必然会遭遇无法访问的困境。试想一下,当全球数十亿用户能够同时流畅使用OpenAI的ChatGPT时,我却在每次尝试使用DeepSeek时,始终如一地碰壁。DeepSeek的算力无法满足激增的用户需求,这是它面临的最大危机。

用户的容忍度在不断消耗,技术的进步和服务的稳定性是现代AI平台赖以生存的生命线。OpenAI早已证明,巨额资金能够带来足够的算力和云服务支撑,而DeepSeek的“低算力”模式虽然一度让它独树一帜,却在面对成千上万的用户时暴露出了致命的缺陷。每一次的“无法响应”,都在撕裂它与用户之间的信任。

如今,DeepSeek不仅在技术上需要创新,更在用户体验上急需一场彻底的“资金注入”。如果不尽快解决这一问题,DeepSeek将不可避免地在市场上逐渐沦为“不可依赖的选择”。

有些人可能会说,可以通过一些非官方的“满血版”来绕过这个算力问题,获得更流畅的体验。问题是,这些“满血版”始终无法与DeepSeek官网版本相比。它们可能打着“完美复刻”的旗号,但在“智商”方面,还是无法提供与官方版本一致的体验。而且,这些“伪满血版”也会面临算力短缺问题。

对于一个用户来说,最需要的并不是去寻找各种“备选方案”,而是期待平台能够提供一个稳定且有保障的使用体验。而目前的DeepSeek,无论是服务的可用性,还是对用户需求的响应,已经让不少人产生了“信任危机”。这背后真正的问题,不是技术难题,而是算力的短缺和资金的缺位。

如果DeepSeek继续忽视这一问题,将会面临用户流失的加速,尤其是在其他竞争对手,如OpenAI、通义千问等。品牌的口碑一旦受损,很难再获得用户的信任。

中国产业的智能化,也需要一个更强大的DeepSeek

让笔者认为DeepSeek迫切需要融资的原因有好几个,但最关键的一个,是我们需要一个更加强大、完备的DeepSeek,来作为中国产业智能化的大模型底座。

当前,中国正在经历前所未有的产业智能化转型,传统行业的数字化升级已迫在眉睫。无论是制造业、金融业,还是零售、物流等领域,智能化技术的应用都已成为竞争的核心。然而,要完成这一宏大任务,背后需要的,不仅仅是技术的创新,更需要强大的技术支持、基础设施建设与人才储备。而在这场产业智能化的变革中,DeepSeek无疑站在了风口浪尖上。

作为中国最具潜力的AI技术公司之一,DeepSeek本应肩负起推动中国企业智能化升级的重任。它不仅能够提供先进的大模型技术,还具备优化算力与成本的优势。然而,现实是,DeepSeek当前在技术支持与资源整合上显得捉襟见肘。

最近发生的一件事情,进一步印证了我的担忧:苹果为何选择通义千问,而非DeepSeek?

在AI领域,每一次战略合作都是对技术与实力的检验,苹果的选择便是其中最具象征性的一个例子。苹果选择与通义千问合作,而非DeepSeek,这一决定看似偶然,实则暴露了DeepSeek在资源和能力上的巨大短板。苹果这样的科技巨头对于AI平台的需求极为苛刻,它不仅要求技术足够强大,还需要足够的技术支持、稳定的服务与基础设施来保障长远的合作。

然而,DeepSeek的资源和算力支持显然无法满足苹果的需求。虽然DeepSeek的模型已经足够强大,但缺乏支持大规模企业级用户的基础设施,使得它在面临国际巨头时,依旧显得力不从心。反观通义千问,拥有庞大的云计算资源和完善的技术支持能力,能够迅速响应大客户的需求。

苹果的选择,是一次对DeepSeek资源能力的直接否定,也是资本力量短缺的真实写照。可以预见,如果DeepSeek无法迅速注入资金进行扩展,它将永远无法撬动更多的大客户,尤其是那些需要长期技术支持与基础设施保障的全球性企业。

随着中国企业的数字化进程不断推进,越来越多的本土软件厂商开始接入DeepSeek,寻求借助其先进的AI技术实现智能化升级。例如,用友、金蝶等企业,作为中国传统软件产业的领军者,正在逐步搭载DeepSeek的技术,以期提升产品的智能化水平。

然而,随着接入厂商的数量激增,DeepSeek的技术支持和基础设施的负担也在不断加重。如果不进行大规模的融资,以目前DeepSeek的情况来看,要稳定支持这成千上万家企业的大模型需求,几乎是一个不可能完成的任务。

当越来越多的厂商依赖DeepSeek时,技术和算力的短缺必将直接影响它们的业务发展和市场竞争力。这种技术底座的缺失,终将带来产业智能化进程的停滞。

因此,要想继续支撑中国企业的智能化转型,DeepSeek必须通过融资进行自我“加油”,补足资金、资源和技术上的短板。资本的注入,不仅能帮助DeepSeek提升技术水平,更能够加速人才的吸引与算力的拓展,也能提供更多的技术支持资源,最终形成一个强大的产业智能化基础设施。而这一切,正是中国AI产业未来发展的关键所在。

如果DeepSeek不融资,就很难承载起这一重任。

眼前放着一个当中国首富的机会,梁文峰会视而不见?

最后,从梁文峰自身角度出发,DeepSeek也应该融资。

梁文峰,这位量化投资领域的风云人物,深谙资本市场的每一个风吹草动。他的眼光精准,总能在金融的“灰色”地带找到利润的空隙。但这一次,他站在了一个全新的十字路口——AI时代的财富大门前。

过去,金融市场的盈利多依赖于短期套利和高频交易,带有明显的“灰色”色彩。虽然这些财富回报丰厚,但它们始终处于资本市场“循环”的夹缝中,存在巨大的波动性与不可控风险。

然而,AI产业的机会却截然不同。它是更“阳光”的财富,更具可持续性与战略价值。AI技术,尤其是大模型技术,正变革着每个行业的生态,改变全球经济的结构。无论是产业升级、企业智能化,还是消费市场的个性化服务,AI都成为了基础设施。

对于梁文峰来说,投资DeepSeek不仅是一次金融投资,更是对未来的深远布局。DeepSeek若能够成功融资,不仅会解决其技术瓶颈,还能通过资本支持实现规模化扩张,进而抢占中国AI产业的制高点。此时的选择,已经超越了单纯的“金融套利”,而成为对未来产业的布局——这将是一笔更为阳光、持久的财富。

如果梁文峰决定为DeepSeek注入资本,这将不仅仅是一次单纯的融资。它将是DeepSeek向中国AI产业的全面冲击,是其跨越瓶颈、迎接未来的关键一步。假如DeepSeek获得数百亿的资金支持,它将在研发、人才、算力和市场扩展上得到前所未有的推动。

技术上,DeepSeek能够快速解决目前算力不足的核心问题,进一步提升其大模型的训练与推理能力,打破当前的瓶颈。人才方面,融资将帮助DeepSeek吸引全球顶级AI专家,建立更强大的技术团队,推动创新。与此同时,它还能够扩展其算力资源,建设更加完善的云基础设施,从而为成千上万的企业提供更稳定、强大的技术支持。

市场扩展方面,DeepSeek有可能在不久的将来迅速跻身中国AI产业的领军企业行列,并凭借其技术优势在国际市场上占据一席之地。其市值和行业影响力将迎来爆发,成为全球AI产业的一匹黑马。

对于梁文峰而言,这不仅是一次投资,更是一次战略性的布局。通过DeepSeek,他将不再仅仅局限于金融套利的短期博弈,而是转型为引领中国AI产业崛起的战略家。在AI产业的长远发展中,他将收获比金融市场更具深远影响力的财富,这种财富来源于对未来的精准把握,而不是眼前的短期利润。

可以说,DeepSeek的命运,已经悬挂在融资的天平上。选择融资,意味着迈向更大的舞台、承载更多的责任,甚至可能成为中国AI产业的脊梁。拒绝融资,意味着继续固守现状,追求短期的独立,但可能后劲乏力。

AI产业的竞争,早已不再是技术的一场简单较量,而是资本与技术的“二元对决”。DeepSeek若选择拒绝资本,也可能拒绝了壮大的机会。相反,若选择融资,它将可能借助资本的力量,在全球AI产业的大潮中迎头而上,成为中国的“OpenAI”,并最终为全球产业升级提供技术支撑。

在这场“AI时代的财富博弈”中,DeepSeek能否抓住这一机会,成为中国AI产业的主导力量?答案已经不再遥远,而未来会如何,也许会在梁文峰的决策中,找到最终的答案。

来源:数据猿

刷新相关文章

我要评论

不容错过的资讯

大家都在搜